Chi era la donna dietro la Venere del Botticelli

Simonetta Cattaneo in Vespucci fu il soggetto della Venere di Botticelli. Bellezza straordinaria che stregò anche Lorenzo de' Medici.

Non tento neanche di parlare della campagna firmata Armando Testa per il Ministero del Turismo italiano. Sono già stati spesi fiumi di parole e di meme.

Non sono mancati nemmeno i tentativi di rifacimento realizzati con l’Intelligenza Artificiale (vedi Matteo Flora via Artribune).

Ma quello che mi sono chiesto è chi è stata la donna ad ispirare il Botticelli: perchè la Venere fu una donna fiorentina di rara bellezza.

Il suo nome era Simonetta Cattaneo in Vespucci. Ed è una storia da raccontare.

Simonetta Cattaneo Vespucci: una stella nel cielo di Firenze

Morta a 23 anni, giovane e ancora bellissima. Quasi una rockstar del Rinascimento fiorentino. Certamente amata da Lorenzo il Magnifico e da suo fratello.

Esponente dei Cattaneo, nobile famiglia genovese di origini antichissime, Simonetta andò in sposa poco più che sedicenne a Marco Vespucci, ricco cugino del più noto Amerigo.

La sua grazia, immortalata nelle vesti di Cleopatra da Piero di Cosimo in un celebre ritratto, la rese una autentica icona, tanto da aver fatto perdere la testa addirittura a Giuliano de’ Medici.

Proprio Giuliano, infatti, si distinse nel celebre torneo descritto nel poemetto “Le stanze per la giostra” del Poliziano, per aggiudicarsi un ritratto della fanciulla realizzato dallo stesso Botticelli che, data la bellezza impareggiabile, l’aveva designata per l’appunto come “sans par”.

Anche il Pulci e Lorenzo il Magnifico non sarebbero rimasti indifferenti al fascino della giovane a cui avrebbero dedicato versi e sonetti.

Ma Simonetta Cattaneo Vespucci morì appena ventitreenne, consumata dalla tisi.

Si narra che, prima della sepoltura nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti, che conserva le spoglie dei membri più illustri della famiglia Vespucci, la bara di Simonetta sia stata lasciata aperta per consentire a chiunque andasse a renderle omaggio di ammirarne la bellezza.

Un evento fondamentale

Ma che cosa accadde per consacrarla alla fama? Fondamentale fu appunto la giostra che si disputò a Firenze in piazza Santa Croce nel 1475, vinta da Giuliano de’ Medici e a lei dedicata. Il torneo ebbe infatti delle ricadute culturali importanti, ancora oggi evidenti in numerose opere d’arte e di letteratura.

Che cosa erano “Le giostre fiorentine”

Nella Firenze del Quattrocento c’era la consuetudine di organizzare giostre e manifestazioni cavalleresche nel periodo del carnevale o in occasione di altre festività e celebrazioni cittadine.

Erano queste occasioni di svago, di ostentazione, di magnificenza, concepite per dimostrare il valore e l’onore individuale e collettivo.

Per tale motivo ad esse partecipavano non solo i cittadini fiorentini ma anche capitani di ventura, uomini d’arme e principi stranieri, talvolta rappresentati dai propri cavalieri.

Con l’età laurenziana e l’affermarsi del potere mediceo, le giostre vennero ben presto investite di un nuovo significato, che poneva in secondo piano la celebrazione cittadina per dare maggiore risalto al prestigio personale del casato.

Lorenzo e Giuliano, cavalieri senza macchia

Fu Lorenzo il Magnifico stesso a distinguersi per primo in uno di questi tornei cavallereschi, che giocò e vinse il 7 febbraio 1469.

L’avvenimento segnò, a pochi mesi di distanza dal matrimonio per procura con la romana Clarice Orsini, il definitivo passaggio all’età adulta del rampollo Medici, ormai ventenne.

La giostra di Lorenzo presenta evidenti similitudini con quella, di pochi anni successiva, che ebbe come protagonista il fratello minore.

Entrambe vennero ideate dagli intellettuali che gravitavano intorno alla famiglia e furono concepite come un racconto cavalleresco, con protagonista un prode cavaliere (il giovane Medici) costretto a superare prove ed ostacoli per conquistare il cuore della dama amata.

Entrambe vennero celebrate a posteriori da poeti della cerchia medicea: Luigi Pulci mise in rima la giostra di Lorenzo mentre al Poliziano toccò l’onore di cantare le gesta di Giuliano.

L’amore impossibile con Giuliano

Ma chi erano le donne amate tanto vagheggiate dai due cavalieri?

Nel caso di Lorenzo si trattava di Lucrezia Donati, nobildonna fiorentina e sposa di Niccolò Ardinghelli, mentre il cuore di Giuliano batteva per la bella Simonetta che, come precedentemente ricordato, all’epoca della giostra era maritata da ormai qualche anno a Marco Vespucci.

Due donne sposate e quindi impossibilitate a ricambiare (ufficialmente) il loro sentimento.

Come potè, allora, non essere motivo di scandalo l’aperta ammirazione nei loro confronti? Proprio grazie agli ideali cavallereschi dell’amor cortese e alla trasformazione dell’amore terreno, passionale, in tensione capace di elevare moralmente e spiritualmente.

Un sontuoso apparato decorativo

La giostra del il 28 gennaio 1475 venne indetta per celebrare la “lega italica” che sanciva l’alleanza tra Firenze, Milano e Venezia ed era stata rinnovata nel dicembre precedente.

Fu anche l’occasione, però, per mettere in luce il prestigio della famiglia Medici e la solidità della dinastia.

Ad accompagnare Giuliano lungo il corteo che lo portò a piazza Santa Croce, luogo destinato ad ospitare il torneo, vi furono non solo il fratello Lorenzo ma anche il nipote Pietro, di appena tre anni.

L’intero apparato decorativo e gli ornamenti indossati da Giuliano e dei suoi cavalieri furono particolarmente sontuosi.

Nel libro di ricordi del notaio Giusto d’Anghiari si legge che i giovani “avevano ornamenti di perle e di gioie e il valsente di 60.000 fiorini” e che le perle erano così numerose che durante gli scontri le si potevano vedere rotolare per terra!

Lo stendardo di Sandro Botticelli

Purtroppo perduto è il magnifico stendardo da parata concepito da Sandro Botticelli per Giuliano, che rappresentava un tema caro alla cerchia culturale medicea: una Atena/Minerva grande “al naturale”, simbolo di amore casto.

La dea, secondo quanto riportato da uno spettatore d’eccezione, l’umanista Naldo Naldi, era rappresentata con i suoi consueti attributi: stringeva in una mano una lunga lancia e nell’altra lo scudo con la testa di Medusa.

I suoi piedi poggiavano sul fuoco, che bruciava i rami di ulivo disposti ai lati della sua figura.

Tutt’intorno, si stendeva un bel prato fiorito con un ceppo di olivo a cui era incatenato il dio dell’amore, Cupido, le cui armi erano deposte ai suoi piedi.

A un ramo di ulivo era anche legato il motto “La sans par” (la senza uguali), allusione alla bellezza irraggiungibile di Simonetta Vespucci, le cui fattezze erano riconoscibili nel volto della dea.

Le Stanze del Poliziano

Ad Agnolo Poliziano (1454-1464), accolto in casa del Magnifico fin dal 1473, spettò il compito di trasformare il combattimento cavalleresco di Giuliano in una invenzione letteraria.

Nelle Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano di Pietro dei Medici, opera in ottave rimasta incompiuta, il giovane cavaliere assume le sembianze di un cacciatore insensibile all’amore, Iulio, che viene attirato in un tranello dal risentito Cupido e si innamora della ninfa Simonetta.

Per conquistare il cuore della casta ninfa, Iulio dovrà dimostrare il suo valore vincendo un torneo ed avviandosi lungo un percorso di formazione e maturazione che lo porterà a sublimare il suo amore.

Ecco come il Poliziano descrisse la ninfa: “Candida è ella, e candida la vesta / Ma pur di rose e fior dipinta e d’erba: / Lo inanellato crin dell’aurea testa / Scende in la fronte umilmente superba. / Ridegli attorno tutta la foresta, / E quanto può sue cure disacerba. / Nell’atto regalmente è mansueta; / E pur col ciglio le tempeste acqueta”.

L’amore platonico tra Giuliano e Simonetta non era destinato a durare, stroncato dalla morte prematura di entrambi.

Come detto, Simonetta Cattaneo Vespucci si spense l’anno successivo alla giostra, probabilmente a causa della tisi.

A nulla valsero gli sforzi della famiglia e l’interessamento di Lorenzo il Magnifico per salvarla dalla malattia che l’aveva colpita.

Dalle lettere di Piero Vespucci sappiamo che il Medici aveva addirittura inviato il suo medico personale al capezzale della donna.

Dopo un lieve miglioramento, le condizioni di Simonetta peggiorarono, e forse non aiutò il fatto che l’inviato di Lorenzo fosse in contrasto con maestro Moyse, l’altro medico incaricato dalla famiglia, con il quale dissentiva sia sulle cause dell’infermità sia sui migliori rimedi da adottare.

Simonetta morì il 26 aprile 1476.

Due anni più tardi, il 26 aprile 1478, un tragico destino colpì anche Giuliano, vilmente ucciso nel corso della Congiura dei Pazzi.

La musa di Botticelli

Sandro Botticelli è l’artista il cui nome è legato indissolubilmente a quello di Simonetta.

E non solo per il già citato stendardo realizzato in occasione della mostra del 1475. Una ormai consolidata tradizione vuole addirittura che “la sans par” sia stata musa ed addirittura amante del celebre pittore.

A supporto della tesi, vi sarebbe anche il fatto che il Botticelli sia stato sepolto nella stessa chiesa di Simonetta, come se avesse voluto rimanere per sempre accanto all’amata.

Ideale romantico, smentito dalla schietta realtà dei fatti: la chiesa di Ognissanti era semplicemente la parrocchia di riferimento per le famiglie di entrambi.

Vero è che i due sicuramente ebbero modo di conoscersi, sia per una banale questione di vicinato, abitando nello stesso quartiere e a pochi metri di distanza, sia per via delle numerose commissioni allogate al pittore dai Vespucci.

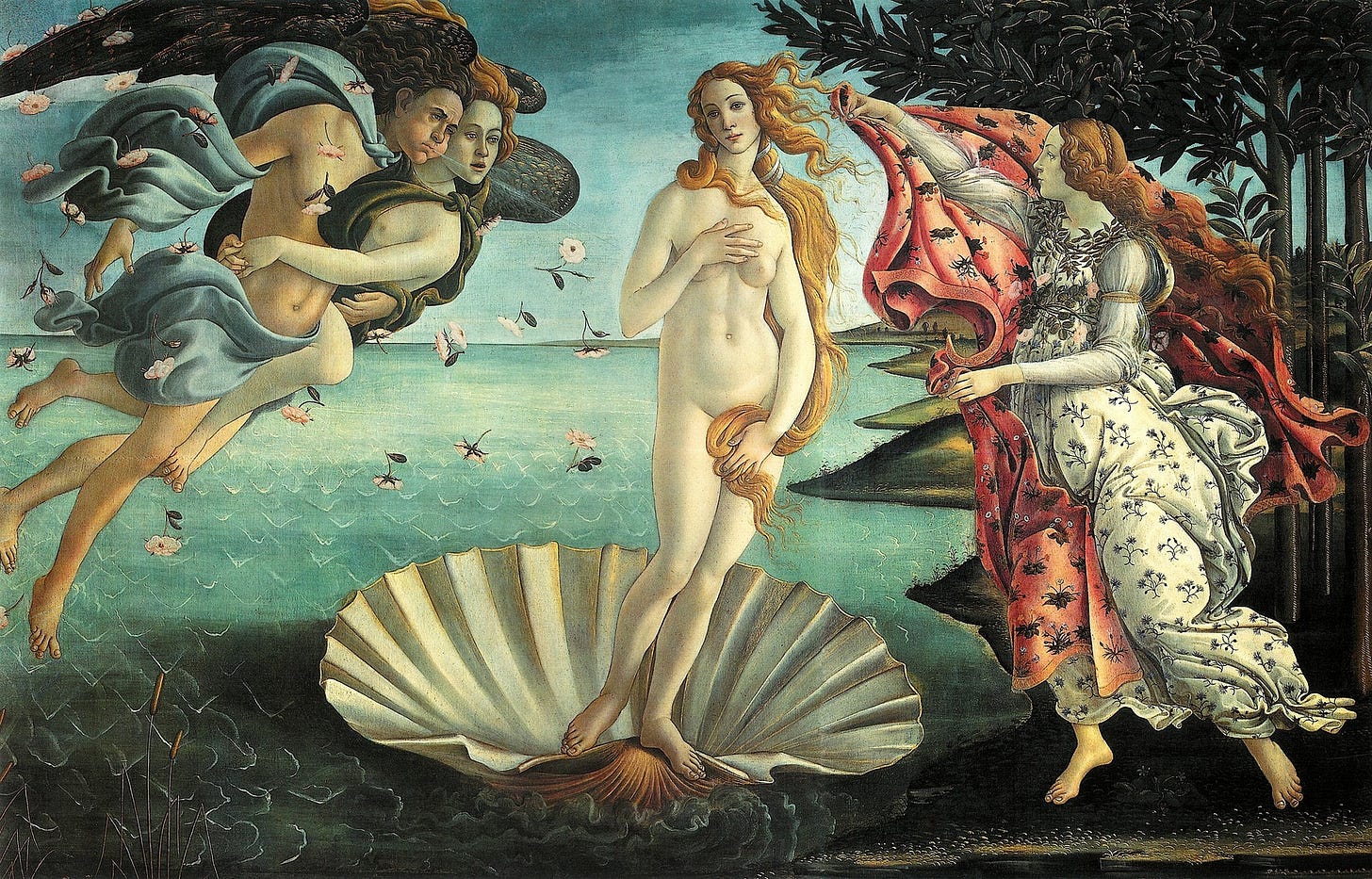

Ma non basta. Le analogie presenti tra i versi delle Stanze del Poliziano e alcune soluzioni adottate da Botticelli nei suoi più celebri capolavori hanno indotto parte della critica a voler riconoscere le fattezze di Simonetta nel volto della dea nella Nascita di Venere o di una delle tre Grazie che danzano nella Primavera.

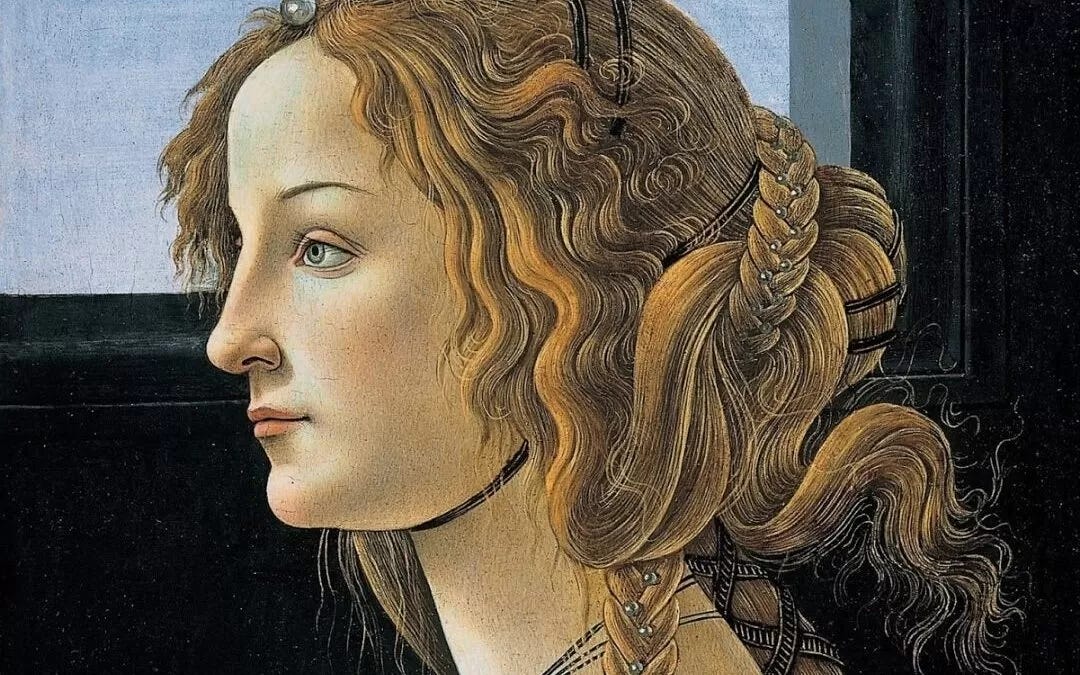

Il ritratto di Simonetta Vespucci

Esiste allora un ritratto reale di Simonetta? Nella vita che Giorgio Vasari dedica a Botticelli, si legge che nella collezione di Cosimo I vi erano “due teste di femmina di profilo, bellissime; una della quale si dice che fu l’innamorata di Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo, e l’altra Madonna Lucrezia de’ Tornabuoni (…)”.

Certo è che il pittore realizzò almeno un ritratto di Simonetta, come si evince dalla lettera a Lucrezia Tornabuoni che Piero Vespucci scrisse dal carcere delle Stinche il 12 gennaio 1480.

In quelle righe, tra le altre cose, ricorda che lui e il figlio Marco avevano deciso di regalare a Giuliano, che si era presentato a casa loro dopo la morte di Simonetta, alcuni suoi vestiti e un dipinto che la rappresentava “per cercare di placare il suo profondo dolore”.

In assenza di prove documentarie è impossibile identificare questo dipinto con uno dei ritratti muliebri botticelliani che sono giunti fino ai nostri giorni.

In passato si è voluto riconoscerlo ora nel Ritratto di dama dello Städel Museum di Francoforte, ora in quello della Gemäldegalerie di Berlino o, ancora, nel Ritratto di giovane donna della Galleria Palatina di Firenze.

È più probabile, però, che i tre rappresentino semplicemente una bellezza femminile ideale e idealizzata.

Simonetta o Cleopatra?

Al Musée Condé del Castello di Chantilly, in Francia, è conservato un dipinto, opera di Piero di Cosimo , che reca sulla base l’iscrizione in latino “SIMONETTA IANVENSIS VESPUCCIA”.

Rappresenta una giovane donna di profilo, con i capelli raccolti in una elaborata acconciatura, impreziosita da perle e da gioielli.

Realizzato intorno al 1480, potrebbe trattarsi di una commissione medicea in memoria della bella Simonetta.

Alcuni elementi del dipinto (il serpente, il cerchio da esso disegnato – allusione all’infinito -, gli alberi sulla sinistra privi di foglie e le nuvole che turbano il cielo azzurro) sono stati interpretati come simboli allusivi alla prematura morte della giovane, e alla contemporanea speranza di nuova vita.

Occorre però precisare che l’iscrizione è stata aggiunta posteriormente (forse nel XVI secolo) e che il ritratto, se pur rappresentasse Simonetta e non Cleopatra (come lascerebbe supporre la presenza dell’aspide), sarebbe comunque ideale, perché eseguito dopo la morte di lei e da un pittore ancora giovane, che certo non aveva avuto modo di conoscerla personalmente.

L’omaggio di D’Annunzio

Nonostante la scarsità di notizie e l’assenza di immagini certe a lei riferibili, una cosa è indubbia: il mito di Simonetta durò nei secoli.

Anzi, a partire dall’Ottocento, trovò nuovo vigore, grazie anche alla riscoperta di Botticelli, che per oltre trecento anni era caduto quasi completamente nell’oblio.

L’interesse del mondo anglosassone, dei Preraffaelliti e di altri pittori, che si ispirarono alla sua estetica e al suo ideale di bellezza, riaccese i riflettori anche sul Rinascimento.

In Italia, a promuoverne una decisa rivalutazione, fu lo scrittore Gabriele D’Annunzio.

Non a caso il Rinascimento gli fu di ispirazione nel tratteggiare molti personaggi letterari, tra i quali Alessandro Sperelli, il protagonista de Il Piacere (1889). Tra gli antenati dello Sperelli, infatti, decise anche di annoverarne uno che “scrisse per la morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegia latina, malinconica ed abbandonata ad imitazione di Tibullo”.

Chi sono

Sono Dario Ujetto e scrivo questa newsletter da fine agosto. Ho 43 anni e da sempre sono appassionato di storie.

Sono co-founder della startup Artàporter e della società di consulenza Feelthebeat.

Scrivo storie di cibo su Eat Piemonte.

Operaio della comunicazione e del marketing, non chiedetemi mai consigli su carriera professionale o personal branding.

Non ho una carriera e sono un pessimo venditore di me stesso.

Mi trovate anche su Linkedin.